周励|68情怀:少女时代一封信

作者简介:周励,美籍华人作家。生于上海,1969年赴北大荒兵团,72年上大学医科,1985年赴纽约州立大学自费研读MBA,1986年创业经商。1992年发表自传体小说《曼哈顿的中国女人》,2006年发表《曼哈顿情商》。近期发表自然探险文学作品,有《南极追梦》《穿越百年,行走南北极》《极光照耀雪龙英雄》《攀登马特洪峰》《生命的奇异恩典》等。

编者按:

作家周励在她过68岁生日时,意外发现了一封她写于50年前的信,这封纸质已经褶褶发黄的信,竟然在藏了半个世纪之后,像大海中的神秘岛一样,奇迹般地出现了!

这封信,不仅对于周励,而且对于我们特定的历史研究,都是一份不可多得的宝贵的资料。

现在我们知道了,尽管信不见了,可是它的内容、它的魂从来就没有消失过,它尽管在“海底”藏着,但它的生命从来没有终止,一直在内心纠缠着周励。她是从这里出发的,从这里走向未来,走向远方。

所以,我们在《曼哈顿的中国女人》一书中,在她的其他文字中都看见了它。

之所以说这封信可贵,在于一个17岁的女孩表现出来的勇气和胆略。当小小年纪的女孩都在唧唧我我的时候,周励却表现出无畏的气概,这委实可贵。而这种勇气可以追溯到中华历史中很远的源头。

其次,限于当时的环境,我们都会有认识的局限。但是,它反映出女孩对于“身边的恶”的敏感和决绝,是值得我们敬佩和深思的。或者可以设问,当身边的恶再次出现时,我们还能有这样的勇气和责任吗?

正文

几天前我在巴金故居朗诵会度过了难忘的68岁生日,口袋里装着这封信。这封1968年1月写给文汇报的信,仿佛偏偏要藏到我68岁才肯冒出来:2018年11月25日生日之前,我意外翻出50年前17岁时一气呵成写给文汇报的信,四小页信纸褶皱发黄,字迹依稀可辨,这真是意外的生日礼物,也是《曼哈顿的中国女人》重要主线和历史旁证。之前我一直以为这封因造反派逼我写检讨而还给我的信早已丢失;1991年秋天我写《曼》书“代序”和第三章《少女的初恋》时,曾很想引用“一封信”的详细内容,记录那个时代一个上海少女的纯真情怀和社会背景,却怎么也找不到这封信。几天前居然突然发现夹在北大荒日记本一个半个巴掌大的小纸袋里,翻开阅读久违的文字,浮想联翩,悲喜交集。

1966文革前我是上海市委机关瑞华大院长大的初二班级团干部、市少年宫小伙伴艺术团合唱队阳光少女。记得1964小学毕业时班主任给我这个中队文体委员写的评语是:“兴趣广泛,爱憎分明 ” 《钢铁是怎样炼成的》在特殊时代却练成“悲剧”。文革初期一双少女的眼睛困惑地看着老干部、老教授挂牌挨斗跳楼自杀,我义愤填膺又百思不解,本来就酷爱阅读的我开始了孤独漫长的地下读书。1966、1967年我如饥似渴地阅读了《赫鲁晓夫主义》《斯大林时代》《一元论史观》《法国大革命史》《第三帝国兴亡史》,特别是《联共(布)党史》,其中一些书一直立在父亲由市委机关分配的棕色书橱里,被我翻出来放在床头。也向哈军工北京干部子女借来一些书籍,历史是一面镜子,历史亦不断重演,我顿觉恍然大悟,又感到被黑云压城憋得闷死了,“文革再进行下去,国家要崩溃了!” 犹豫良久,我终于大胆给文汇报写了一封信,署名“十六岁”(文革开始我16岁),幻想一个上海女生振聋发聩的心声能够让《文汇报》振臂一呼,扭转局面。结果引来学校造反派铺天盖地大字报批判。今天看来很难想象这封信出于一位出身南下干部家庭的上海少女之手。现在十七、八岁的少女估计也不会感兴趣,也许她们沉迷上瘾于《慈禧攻略》《甄嬛传》这类后宫争宠剧里,希望同龄人愿意读完《一封信》。写到这里我耳畔响起儿时喜欢大声背诵的《满江红》:怒发冲冠,凭阑处、潇潇雨歇。抬望眼、仰天长啸,壮怀激烈。

对照原信图片,文字一一打出如下:(请读者穿越回1967、1968,语言具那时特色。写《一封信》时我不认为会有什么问题,只是阅读文汇报社论后一封谏言献策的读者来信,哪想到险些惹来杀身之祸:寄出后文汇报退回到我中学,工宣队核对笔跡发现是我,立即毫不留情开展大批判。)

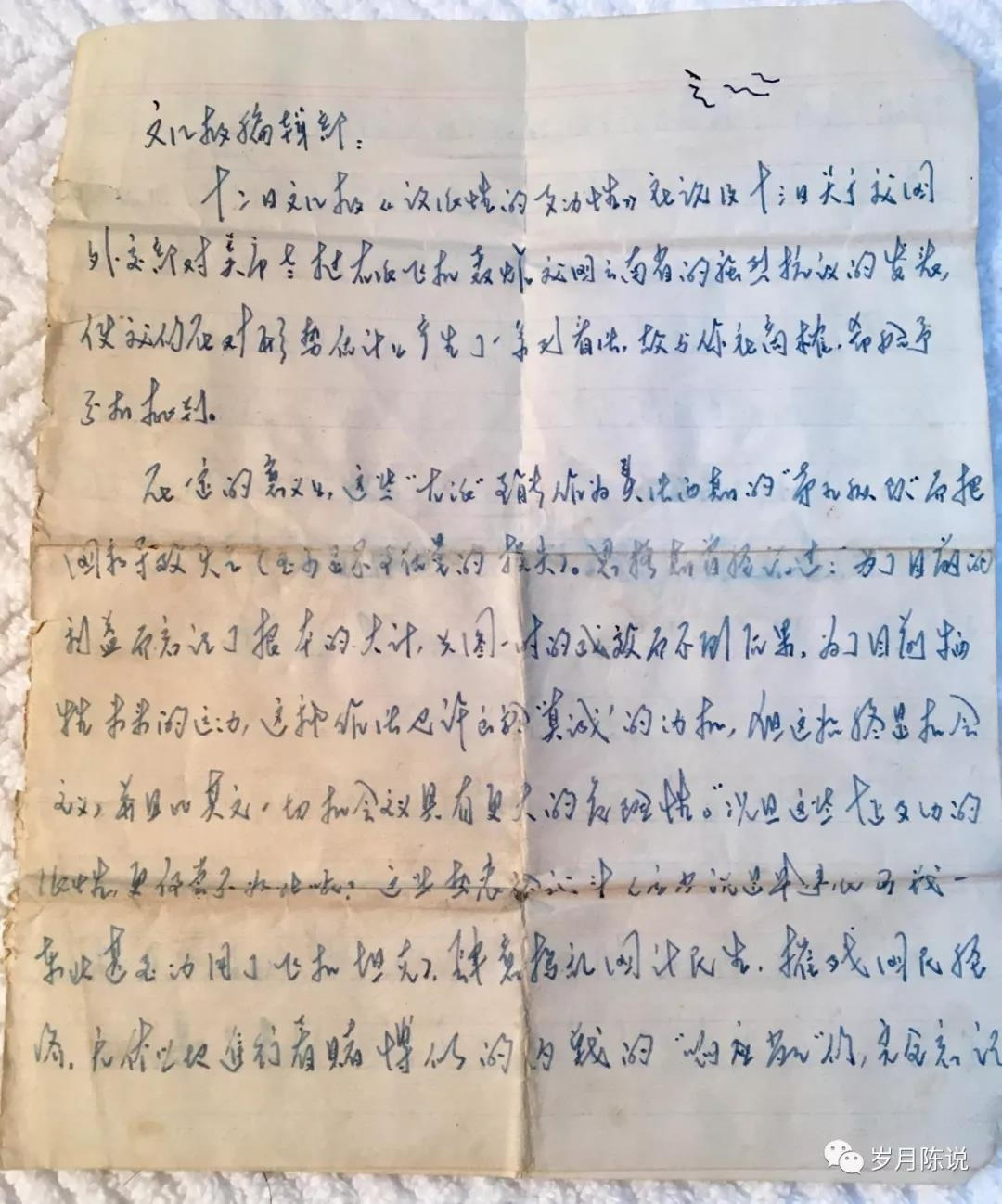

附原信

文汇报编辑部:

十二日文汇报《论派性的反动性》社论及十三日关于我国外交部对美帝老挝右派飞机轰炸我国云南省的强烈抗议的发表,使我们在对形势估计上产生了一系列看法,故与你社商榷,希给予分析批判。

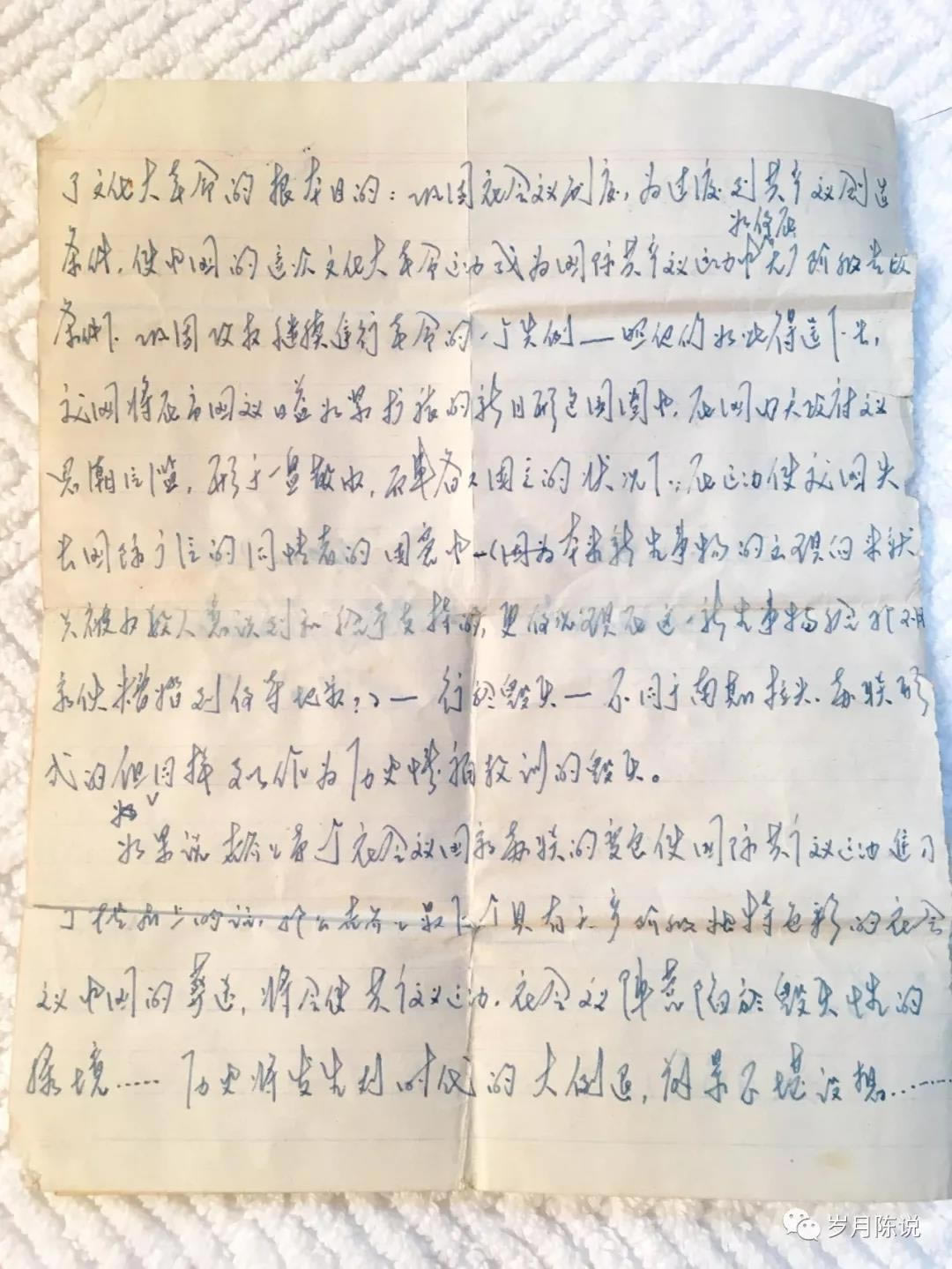

在一定的意义上,这些“左派”可能作为法西斯的“第五纵队”而把国家导致灭亡(至少是不可估量的损失)。恩格斯曾经说过:“为了目前的利益而忘却了根本大计,只图一时的成效而不顾后果,为了目前而牺牲未来的运动,这种作法也许出於'真诚'的动机,但这始终是机会主义,并且比其他一切机会主义具有更大的危险性。” 况且这些十足反动的派性,更何尝不如此呢?这些热衷於武斗(应当说是军事化开战——东北甚至动用了飞机坦克),肆意捣乱国计民生,摧残国民经济,无休止地进行着赌博似的内战的“响当当”们,完全忘记了文化大革命的根本目的:巩固社会主义制度,为过渡到共产主义创造条件,使中国的这次文化大革命成为国际共产主义运动中如何在无产阶级专政条件下巩固政权继续进行革命的一个先例——照他们如此得逞下去,我国将在帝国主义日益加紧扩张的新月型包围圈中,在国内无政府主义思潮泛滥,形于一盘散沙,而军备又困乏的状况下;在运动使我国失去国际广泛的同情者的困窘中(本来新生事物的出现向来就只被少数人意识到和给予支持的,更何况现在这一新生事物给那班家伙糟蹋到何等地步?)——行於毁灭——不同于南斯拉夫、苏联形式的但同样可以作为历史惨痛教训的毁灭。

如果说世界上第一个社会主义国家苏联的变色使国际共产主义运动进入了转折点的话,那么世界上最后一个具有无产阶级独特色彩的社会主义中国的葬送,将会使共产主义运动,社会主义阵营陷於毁灭性的缘境……历史将发生划时代的大倒退,前景不堪设想………

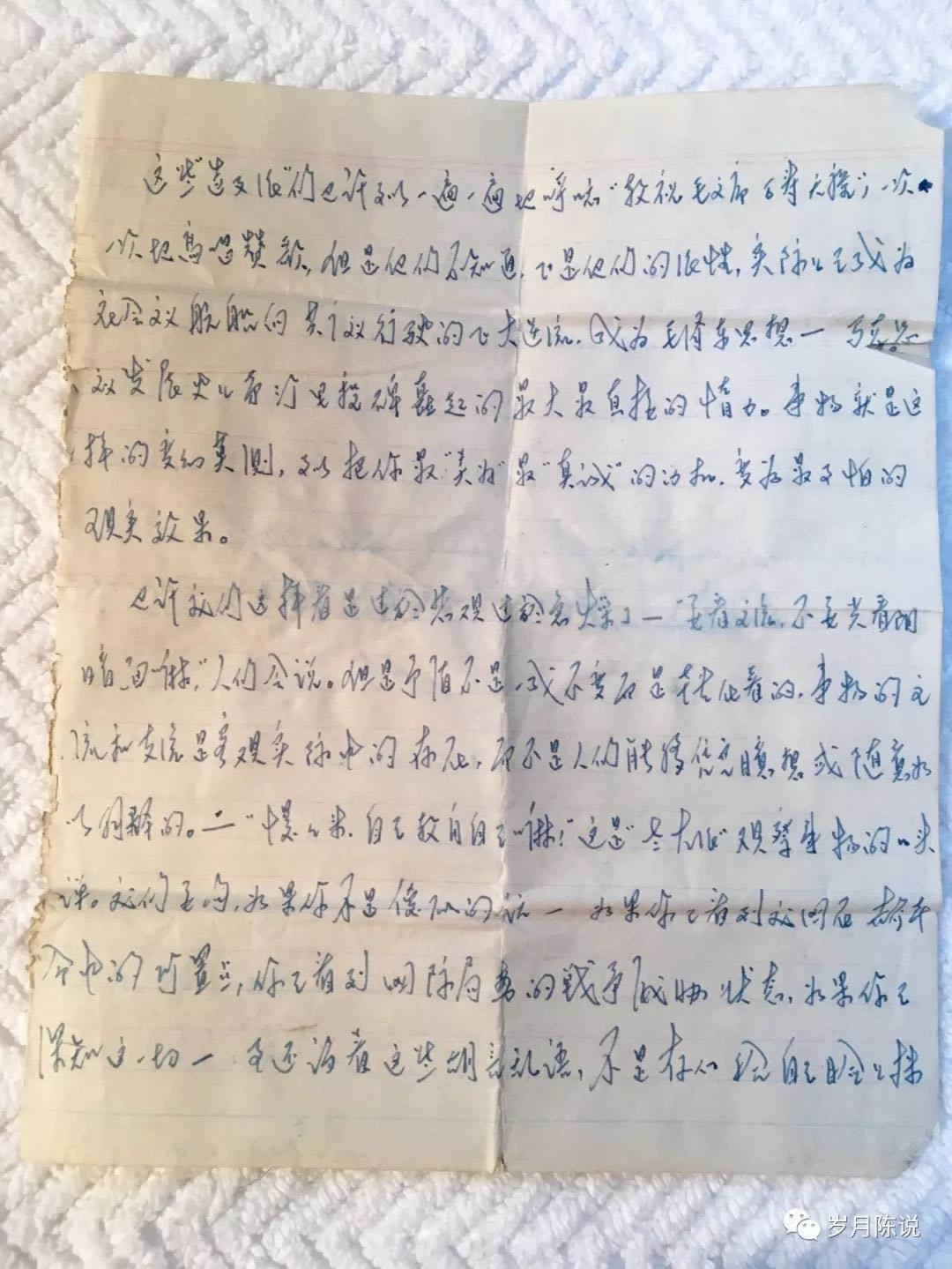

这些“造反派”们也许可以一遍一遍地呼喊“敬祝毛主席万寿无疆”,一次一次地高唱赞歌,但是他们不知道,正是他们的派性,实际上已成为社会主义航船向共产主义行驶的巨大逆流,成为毛泽东思想——马克思主义发展史上第三个里程碑矗起的最大最直接的惰力。事物就是这样的变幻莫测,可以把你最“美好”最“真诚”的动机,变为最可怕的现实效果。

也许我们这样看是过于悲观过于急躁了——“要看主流,不要光看阴暗面嘛,”人们会说。但是矛盾不是一成不变而是转化着的,事物的主流和支流是客观实际的存在,而不是人们能够凭空臆想或随意加以解释的。——“慢慢来,自己教育自己嘛!”这是“老左派”观察事物的口头禅。我们要问,如果你不是傻瓜的话——如果你已看到我国在世界革命中的所置点,你已看到国际局势的战争威胁状态,如果你已经深知这一切——可还诌着这些胡言乱语,这不是存心给自己脸上抹黑、存心开自己的玩笑吗?——只有丝毫无点事业心的庸俗市侩,才会演出这类不顾现实、漫不经心的陈词滥调。

形势教育如果只束缚在狭窄的范围内。那么这种教育再加强也是徒劳的,只能等于0或1。故我们希望你社能够在报上大作能够激奋人心,使人理智的国内与国际形势的宣传与教育,利用你社在群众中的威望与声誉,使人们真正认识到这些问题的严重性,用哪一位英雄的话来说吧:优点是客观存在着的,不表扬也逃不了,而如果放松或取消对缺点的批评和指责,那将会使你滑到无可挽救的地步。对革命事业一定要负责,对无产阶级文化大革命一定要负责,这里也需要能够“斗私批修”,斗行会主义,斗狭隘集团主义。

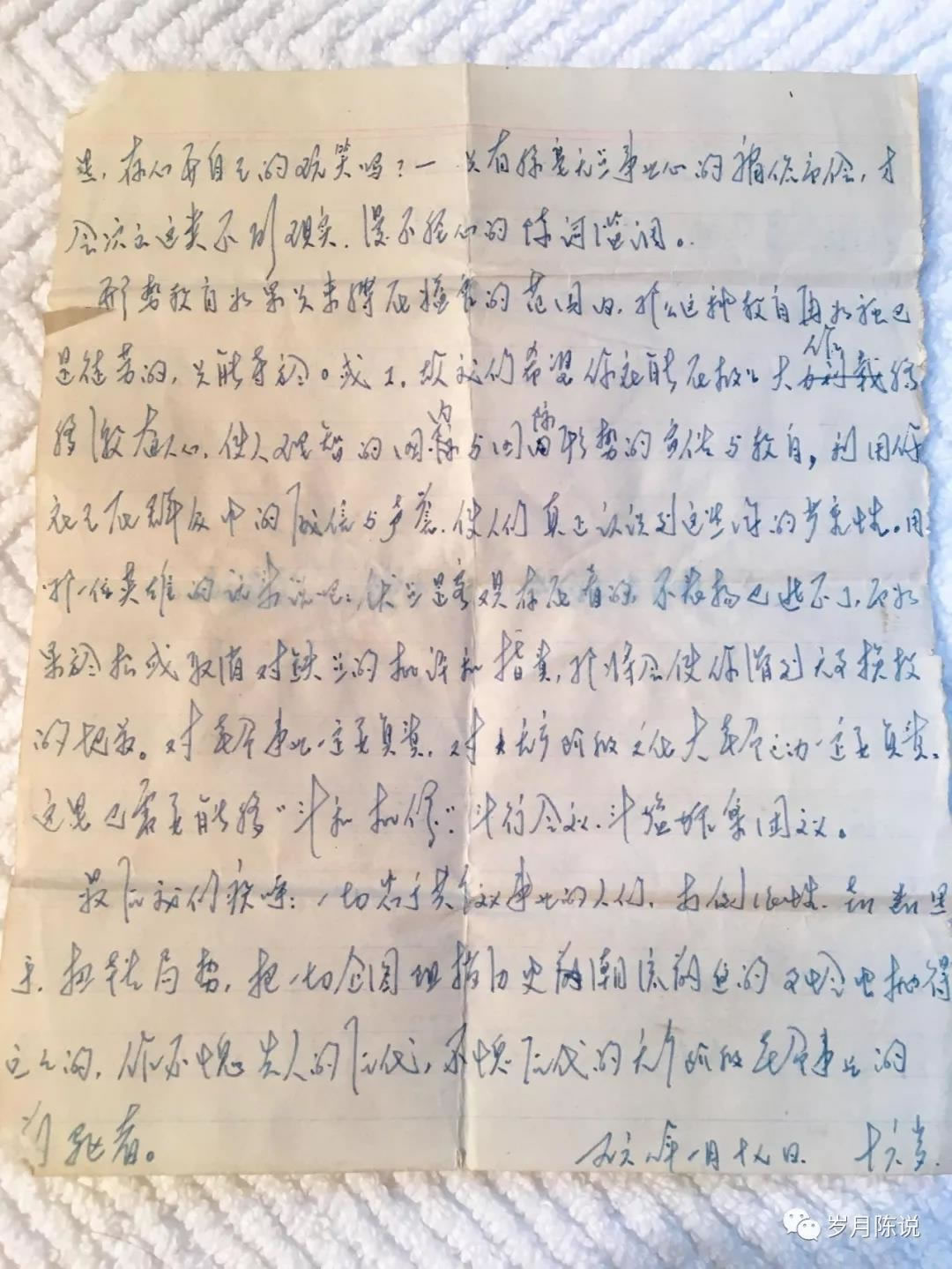

最后,我们疾呼:一切忠于共产主义事业的人们,打倒派性,斩断黑手,扭转局势,把一切企图阻挡历史潮流前进的可怜虫抛得远远的,作不愧先人的后代,不愧后代的无产阶级革命事业的前驱者。

1968年1月17日.十六岁

附原信图

后记:

我是1950年11月25 日出生,1968年1月17日 实为十七岁零一个多月。署名“十六岁”亦有警世惊言、保护自己之意。寄往文汇报的信封写了中学地址。后来一连串不幸写入了自传体小说《曼哈顿的中国女人》的《代序》及第三章《少女的初恋》中(见下面有关节选)。1968年出事后同情鼓励我的同学不少,除了工宣队造反派大加批判,虚张声势,扬言要“抓出背后黑手”之外,没有一位同学、一位发小、一位朋友批判或批评过我,有的还表示非常欣赏。为我少女时代挨批的凄凉心境带来温暖,令我振作,继续阅读写日记。无论在北大荒十年还是美国自费留学,我一直在记录大千世界里的微小生命。最后在1992年以美国客户对我的称呼写了自传体小说《曼哈顿的中国女人》,发行160万册,获得《十月》长篇文学奖、首届《中山杯》文学奖,被评为九十年代最具影响力的十部书籍之一。董鼎山先生评论,“展示了一个时代,影响了一代人。”

手里这封50年前几乎碎裂的信纸, 仿佛被泪水或是雨水浸透化开的字迹,验证了一句老话: 塞翁失马,焉知非福……

附录:

《曼哈顿的中国女人》一书中有关这封信的节选。

如果托尔斯泰大师还活着,该如何感激这个把娜塔莎的录魂奉献给本世纪的美国女人!当我17岁时,“文化大革命”正如火如荼。我偷偷地躲在一个僻静的角落里,贪婪地阅读着《战争与和平》,并写下了大量笔记。在那个同样冷冷的角落里,我又如饥似渴地读完《斯大林时代》、《赫鲁晓夫主义》、《联共(布)党史》,并且大胆地给《文汇报》投一封信,批评这场“把国家和人民引向毁灭边缘的文化大革命”(引自信中)。这一下引来了学校发动的对我的批判。我的日记本,连同扉页上贴着的这位俄罗斯文豪托尔斯泰的画像,都被造反派搜去,付之一炬。开完批判会回来,我呆呆地躺在床上,泪水从面颊流淌下,一时间,竟想到要去死可我还太年轻,才是17岁的少女啊!我咬了咬牙,抹了几把眼泪,就挺过来了。谁又能想到,今天,我在曼哈顿的夜晚,在Tiffany's首饰店的橱窗前,追思着托尔斯泰那颗伟大的心灵,而也许在明天,我又会到俄罗斯的大地上,去追寻那位老人的足迹……当我在北大荒的风雪中绝望地哭喊着,泪水与呵出的水汽混合在一起,在眼睫毛上凝固成冰凌,又渐渐融化,又苦又涩地流到嘴边—那是因为造反派和工宣队把厚厚的批判材料悄悄地塞进我的档案,他们表面上批准我去兵团,而暗地里却想堵死我今后的一切道路,连我刚被全连评上的兵团五好战士,也因为“档案中有问题”而被拉下来!18岁的我,向谁求助呢?只有一个人伫立在风雪中,尽情地哭泣…谁又会想到,有朝一日我会坐在欧洲18世纪宫廷建筑的白色市政大厅的椭圆形办公室中与纽约市长侃侃而谈,或是在气氛欢乐而幽默的圣诞晚宴上,周旋在美国富商巨贾与社会名流之中?究竟是机遇或命运,还是股什么力量,使一个异国女子能在美国这块竞争激烈的土地站住了脚?